令和6年も1年の折り返しを迎えるにあたり、梅雨の季節も間近に迫ってまいりました。

今年は水害が起こらないことを願うばかりです。

6月には夏越の大祓(なごしのおおはらえ)がございます。

単にお祓いと言っても、当宮の厄割石など気軽に行うものもあればご祈祷のようにしっかりと行うものまで様々です。

大祓は「大」とつくことからもわかるように、お祓いの中でもとりわけ大切な神事です。

夏越の大祓は1年に2度行う大祓のうちの一つで、6月の晦日(みそか※最終日)に半年間の罪穢れを祓い清め災いごとなく日々を過ごせるようにと願います。

ちなみに大晦日(おおみそか※年の最終日)に行うのは年越しの大祓(としこしのおおはらえ)と言います。

古くから日常生活で悪いもの(罪穢れ)がたまり、それがために悪事を招くという信仰があります。

そのため一年を通して邪気を祓う様々な信仰・行事が執り行われます。

夏越というのはかつて4~6月が夏で7~9月は秋となるため、「夏を超すに際しての」という意味になります。

夏越の大祓と一緒に行われるのが、茅の輪くぐり神事です。

茅の輪はスサノオの命(みこと)と蘇民将来(そみんしょうらい)の逸話に由来する信仰です。

かつて旅をしていたスサノオの命を蘇民将来が貧乏ながら手厚くもてなしたことで、スサノオの命から「疫病がはやった際は茅の輪を身に着けることで疫病や災いを逃れることができる。」と教えられます。

元々は身に着ける信仰だった茅の輪が次第に大きくなり、輪をくぐるようになったのが今の茅の輪くぐり神事です。

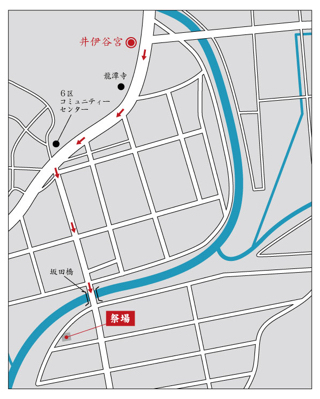

今年の茅の輪は6月29日に設置します。かなり早く進んだとしても設置作業が昼は超えるかと思いますので、29日にお参りを考えていらっしゃる方はお気をつけください。

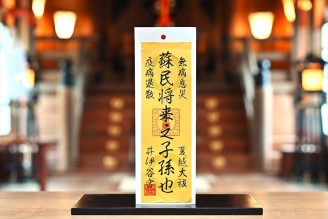

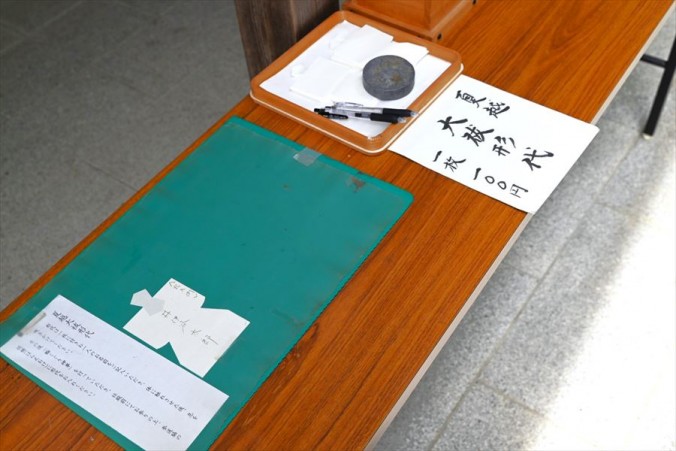

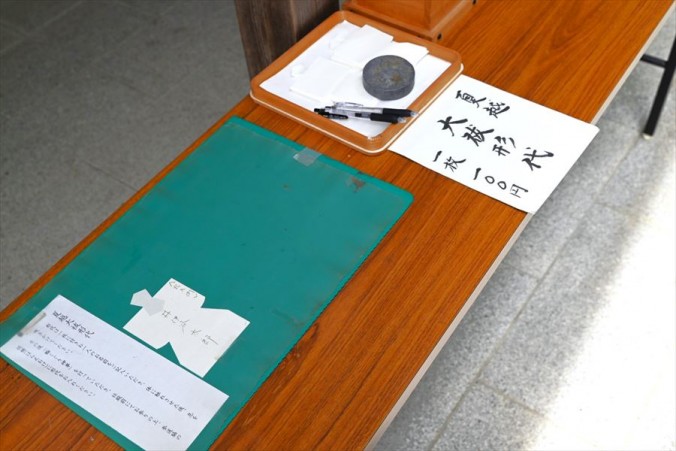

また茅の輪と併せて「蘇民将来之子孫也」というお札を家に祀ることで、災いごとから身を守り健康で過ごすことができるという信仰があります。

今年から夏越の大祓の時期に限ってお札も特別にお出し致します。

紙札(かみふだ)でペラペラなため昔は家の柱や壁に貼り付けたりしていましたが、なかなかそういったことが難しい方もおられるかと思います。画鋲やテープで留めるのに気が引けるという声もよく聞きますので、必要な方には厚紙をおつけ致します。

厚紙にお札を貼っていただくことで、厚紙自体を立てかけたり画鋲で留めることも可能となりお祀りがしやすくなりますのでどうぞご活用ください。

厚紙ごと神棚に入れることもできます。

お写真等はまた準備ができましたら、更新できればと思います。

夏越の大祓は6月30日15時から行い、お祓い後に全員で茅の輪をくぐります。

茅の輪は7月半ばまで設置予定ですので、6月30日に来られない方もどうぞご都合の宜しい時にお参りください。

茅の輪をくぐる際には人形(ひとがた※形代とも)というお祓いに用いる特別な紙もございます。

茅の輪のそばに出してございますので、ご希望の方はどうぞご覧ください。

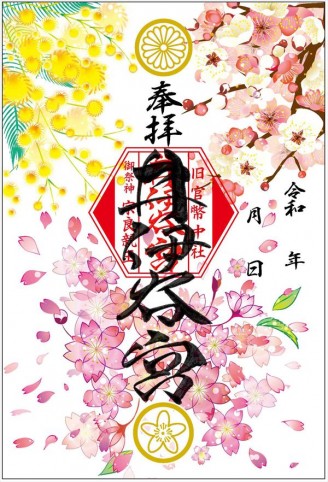

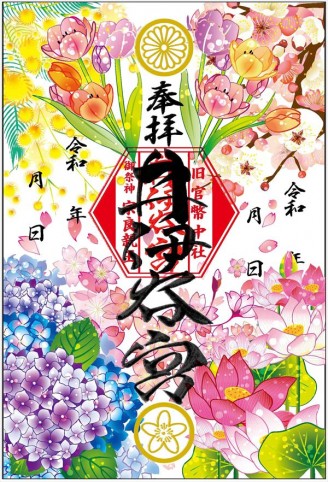

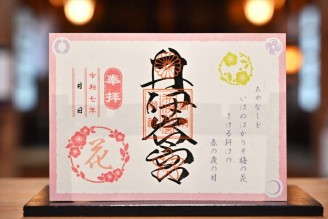

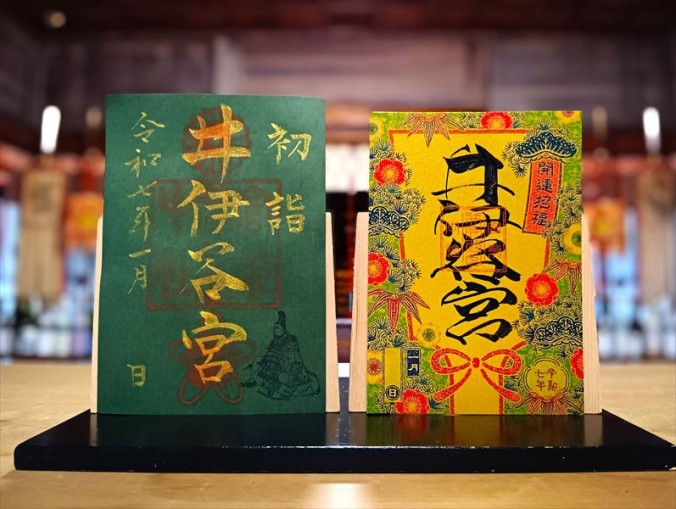

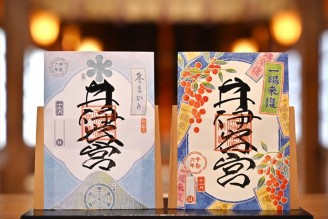

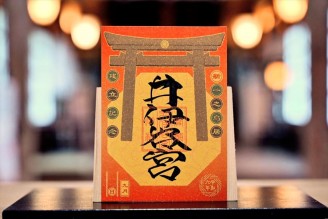

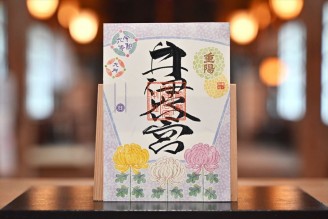

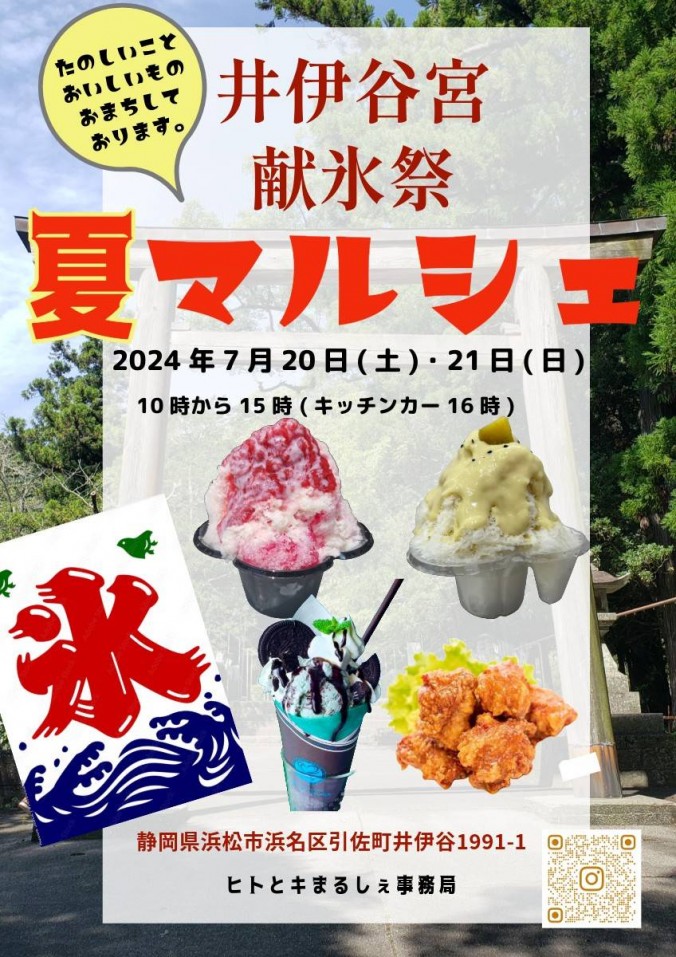

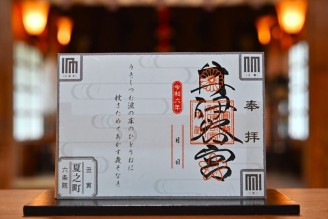

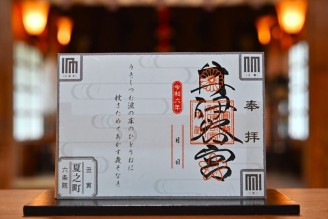

さて、6月の御朱印は「夏越の大祓」と「梅雨まいり」です。

・夏越大祓

知らず知らずのうちに付着した半年間の罪穢れを祓う祭祀「夏越大祓」の御朱印です。 緑色の大きな輪は茅の輪を表しており、輪の横に立てる竹や儀式で使う形代(かたしろ)を全体にあしらいました。

・梅雨まいり

「あじさい」「テッセン」「梅」をあしらった御朱印です。

梅雨に「梅」の字が使われているのは梅が熟すころの雨という意味で、平安時代に生まれた言葉です。

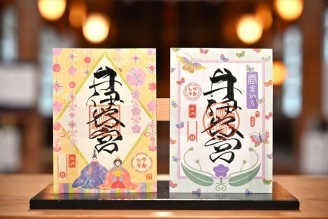

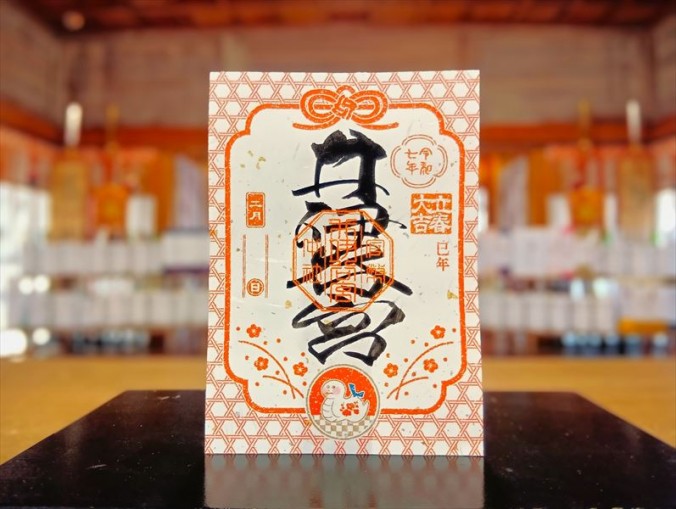

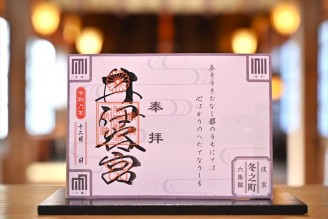

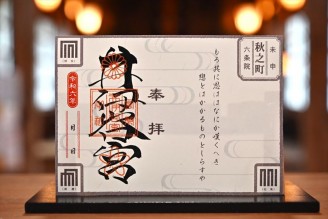

6月からは御歌御朱印が変わります。

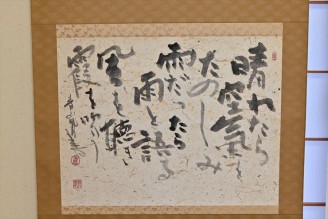

<御歌御朱印>頒布期間6月1日?8月31日

今回の御歌朱印は、源氏物語を題材としたNHK大河ドラマ「光る君へ」にちなみ、ご祭神宗良親王様の歌集「李花集・恋歌」より、人を想う切ない心情を詠んだ和歌を紹介してまいります。

中でも特に「恋歌とて」と但し書きの記されたのが次の歌です。

「うきしつむ涙の床のひとりねに 枕さためてあかす夜そなき」

(浮き沈む涙の床の一人寝に 枕定めて明かす夜そ無き)

“揺れ惑う心を持て余しひとり寂しく眠りにつくけれど 心安らかに夜を明かすことも出来はしない”

恋の歌ではありますが、繰り返される裏切りや策謀への悲しみと、各地を転々とされ定まらない身の上をお嘆きになっている親王様の御心を表しているようにも思えます。

6月からの史料館壁飾りはてるてるボウズとなります。徐々に風鈴なども設置してまいりますので、準備ができましたらお写真にてご紹介いたします。

【追記】

あじさいの花手水を設置しました。

境内のあじさいが咲いている期間行います。ご参拝の折にはどうぞご覧ください。