現在御朱印は書置きのみとなります。通常の御朱印も帳面にはお書きできませんのでご了承ください。

現在御朱印は書置きのみとなります。通常の御朱印も帳面にはお書きできませんのでご了承ください。

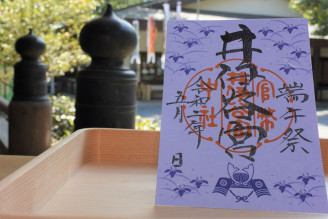

5月の特別御朱印は端午の節句で菖蒲と兜のデザインです。

端午の節句で有名な菖蒲は香りによるお祓いと、尚武につながり武士として立派に成長します様にとの意味合いがあります。桃の節句と同様端午の節句は無病息災・健やかな成長を願う信仰です。

また兜も武具の象徴でありたくましく成長し、やがては立身出世しますようにとの願いが込められています。

梅に続いて桜の花も開きはじめ、いよいよ春がやってきたのだと感じます。

梅に続いて桜の花も開きはじめ、いよいよ春がやってきたのだと感じます。

さて3月はひな祭の月です。井伊谷宮では3月1日(日)に特別ご祈祷、流しひな神事、十二単の着付け無料拝観を行います。

特別御祈祷の方は無病息災、またおひなさまのように心身美麗でありますようにとお祈り申し上げます。お子様だけでなく女性の方もお申込みいただけます。次に井伊谷宮横の神宮寺川にて流しひな神事を行い、その後十二単の着付け拝観となります。

ご祈祷の方には撤下品として、桃の花、流しひな絵馬、お守をお渡しいたします。通常のご祈祷と同じく3,000円のご祈祷料です。

» 申込用紙はこちらからどうぞ

流しひなとは自身の穢れ(気枯れ)をひなに託して川に流すことで無病息災をお祈りする神事です。

ご祈祷に申し込まれなくても流しひな絵馬をお持ちの方は流しひな神事にご参加いただけます。絵馬は社頭にて頒布しております。こちらはお雛様の様に3月1日までご自宅でお飾りいただき、当日お流しいただきます。お越しになれない方は神社で預かり流すこともできます。

絵馬の表側にはお子様、御友人と楽しみながらお好きな背景をお描きいただけます。裏にはお願い事をお書きください。

ご自分で書かれた絵馬は愛着のわくものです。そういった場合は来年お流しいただいても構いません。

神事の時のみ流すことができます。午前10時40分と正午の二回ございますのでどちらかでお流しください。

お雛様の装束である十二単の着付けはどなた様でも無料でご覧いただけますが、ご祈祷の方には優先席がございます。会場の席がいっぱいとなりましたら座れない可能性もありますのでご了承ください。※十二単は着られません。ただお子様が簡易に羽織れるものを別途控殿にてご用意しますので、羽織っていただきお写真をお撮りいただけます。

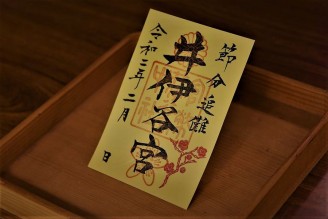

また3月はおひなまつりの特別御朱印をお出しします。こちらは紙だけのものになり、枚数がなくなりましたら終了となります。

また3月はおひなまつりの特別御朱印をお出しします。こちらは紙だけのものになり、枚数がなくなりましたら終了となります。

写真だとわかりにくいかもしれませんが字が少しキラキラしていておひなさまにふさわしくかわいらしい印象です。

おひなさまは桃の節句とも申します。桃は古くは古事記や桃太郎の話にもみられるように邪を祓う力があると信じられてきました。

桃色の紙を用いた特別御朱印はみなさまが無病息災でありますようにと願いを込めて奉製しております。

祈祷控殿にはひな人形やつるし雛を飾ってございますのでどうぞご自由にご覧ください。お写真もご自由に撮ることができます。

梅が咲き始め、境内でも時折梅の香りを感じられます。毎年の事ですが寒い冬に耐えきれいに咲いた花を見られるこのひと時はいいものですね。

さて井伊谷宮では例年通り2月3日は節分祭を執り行います。この日は厄除大祭日ですので厄除けのご祈祷の方が多くいらっしゃいます。

午後2時から節分祭、引き続き鳴弦の儀(めいげんのぎ)、矢立て神事(やたてしんじ)を行い午後3時より撒豆式(さんとうしき※豆まき)となります。

※節分祭、撒豆式の時間はご祈祷はお待ちいただくこととなりますのでご注意下さい。

節分は文字通り季節を分ける日で、立春を迎えるにあたり悪しき事のないようお祓いをします。弓は古くから魔を破るものとして信仰されており、正月の縁起物「破魔弓(はまゆみ)」ともなっています。

弓を用いたお祓いも多様ですが、井伊谷宮では弦の音でお祓いをする鳴弦の儀、矢を射ることでお祓いをする矢立て神事を執り行います。

撒豆式では年男年女役が鬼を祓う豆やお餅その他お菓子を投げます。お餅もたくさん投げますので多くのみなさまの御参拝お待ち申し上げております。

撒豆式にご奉仕いただける方を募集しております。豆をまくことで自身をお祓いし、またお集まりの皆様をもお祓いいただく大切なお役目です。

男性は装束を神社で着付けしますが、女性はお着物でいらしてください。

※女性は着物の方が多いですが必須ではございません。

初穂料は一万円です。申込用紙が社頭にございますので、授与所もしくは社務所までお申し出ください。

» 「申込用紙」はこちら(PDF:60KB)

また厄を割り砕き転じて福となす難転厄割石もございます。うまく割れなかった場合はもう一度割っていただいても構いません。

※加えて井伊谷宮では2月の間特別御朱印をご用意致します。追儺(ついな)とは鬼や邪気をお祓いする儀式の事です。特別の紙を用いておりますので、帳面にお書きすることができず紙だけのご用意となります。無くなり次第終了となります。

※加えて井伊谷宮では2月の間特別御朱印をご用意致します。追儺(ついな)とは鬼や邪気をお祓いする儀式の事です。特別の紙を用いておりますので、帳面にお書きすることができず紙だけのご用意となります。無くなり次第終了となります。

通常の御朱印は帳面にお書きすることができます。

お祓いをして厄を落とし、令和二年も災い事なく気持ちよくお過ごしいただけます様に社頭よりお祈り申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

令和の御代となり初めて迎えるお正月。皇室所縁の神社、井伊谷宮へどうぞお参り下さい。

井伊谷宮では表参道鳥居前と井伊社前に門松を設置しています。門松は歳神様を迎える依り代です。松竹梅をはじめ縁起のいい植物が使われています。

井伊谷宮では表参道鳥居前と井伊社前に門松を設置しています。門松は歳神様を迎える依り代です。松竹梅をはじめ縁起のいい植物が使われています。

門松にも使われている赤い可愛らしい実をつける南天(なんてん)。難を転じるとして古くから縁起の良い木とされています。南天の自生する小道に難転厄割石がございます。盃に自身の厄を託して難転厄割石にてぶつけて割ることで厄を転じて福となします。

新年祈祷は下記の通りです。

ご祈祷料:1件3000円。

1月1日:午前1時~新年一番祈祷※今年から午前3時~午前7時まではご祈祷することができません。

1月1日:午前7時~午後5時頃まで

1月2~5日:午前8時~午後5時頃まで

※時間は状況により多少変わります。余裕をもってお越しください。

※1日~3日までは原則特別祈祷札となります。

お札、お守は古札納所にお返しいただけますが、人形のお納めはお納め料がかかります。

必ず祈祷受付にてお申込みの上、納所の箱にお入れください。

燃やせるもののみの受付となります。45リットルの袋1袋で1000円のお納め料となりますので、袋に入れてお持ちください。

また令和2年の十二支は「子」(ねずみ)です。

八幡和夫さん、池谷さち子さん御奉納の干支絵は賽銭箱横にて12月31日夜~2月3日の節分まで展示予定です。お写真も撮っていただけますので、みなさまにお楽しみいただければと思います。

併せて例年正月期間に限り絵馬史料館の無料開放をしておりますが、今回は令和奉祝の大凧を展示致します。大杉美貴さんをご代表として皆様が奉祝の意で作られた菊紋の大凧の他、浜松の凧や熊本地震の際の復興支援のために製作したくまモンの凧も展示します。

全て観覧自由ですのでどうぞ初詣の折ご覧になってくだされば幸いです。

御即位の奉祝で奉製した水守や大きな福守等新しいお守もございます。

多くの皆様の御参拝をお待ち申し上げております。

12月となり冷え込む日が増えてまいりました。この季節浜松は風が強く余計に肌寒いですが、みなさまくれぐれもお体にはお気を付けください。さて12月15日は地の神様のお祭日です。地の神様は遠州の地域で信仰されている土地、屋敷をお守りくださる神様です。お祭日に、またはその前にご祈祷をしてお札をいただかれる方が多いです。

地の神様のことをあまりご存知なくても、よその家の敷地の隅に小さなお社が置かれているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。お社を家の北西(戌亥)の方角に置き中にお札を入れておくというのが一般的です。昔は石のお社も多かったですが、今は木製のお社が多くみられます。

井伊谷宮ではお社もお札もご用意致しております。

毎年新しいお札を受けられる方も、またこれからお祀りを始められる方も一式そろえることができますのでご希望の方はどうぞ井伊谷宮へお越しください。

地域や各家によってお祀りの仕方が違うこともありますが、わからないことはご質問いただければと思います。

井伊谷宮ではお札はご本殿でご祈祷したうえでお渡ししております。

・ご祈祷料(地の神様のお札をお渡しいたします):3,000円

・地の神様お社(木製屋根)初穂料:6,000円

・一式そろえると9,000円のお納めとなります。

・ご祈祷時間:毎日午前9時~午後4時半まで受付

※10月も過ぎましたがまだまだご記帳に来られる方もいらっしゃいます。11月にパレードや大嘗祭(だいじょうさい、天皇陛下即位後初めての新嘗祭)が執り行われるに際し、御即位奉祝のご記帳を12月1日(日)まで延長することとなりました。

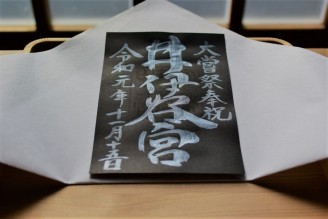

11月9日(土)から12月1日(日)まで大嘗祭奉祝の特別御朱印をご用意致します。

11月9日(土)から12月1日(日)まで大嘗祭奉祝の特別御朱印をご用意致します。

令和の御代では今年限りとなる大嘗祭は11月14、15日に執り行われます。

また10月22日に天候不順のために延期となっていた菊紋の凧揚げは、パレードの日(11月10日)14時頃に中田島砂丘入り口南側若しくはその北側の風車公園にて揚げる予定とのことです。※当日の風の具合で場所を決めるそうです。

気候もだんだんと落ち着いてきて秋らしくなってまいりました。

気候もだんだんと落ち着いてきて秋らしくなってまいりました。

来る10月22日の「即位礼正殿の儀」に始まり31日まで行われる「即位の礼」。

井伊谷宮では奉祝の意を表するための記帳所を10月19日~31日までの期間設置いたします。

みなさまにご記帳いただきましたものは、まとめた上で神社庁を通し宮内庁へとお送りいたします。

どなたさまでもご参加いただけます。奉祝の気持ちが大切ですので字の上手い下手はお気になさらず、多くの方にご記帳いただければ幸いです。

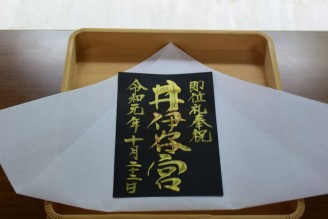

上記の期間は特別の御朱印をご用意致します。

また皇室所縁の神社ですので井伊谷宮のご神紋は菊紋です。ご神紋「菊紋」と井の国を象徴する「水」が中に込められた「水守」を「即位の礼」を機に新しいお守としてご用意いたしました。水には清浄を保ち災いを祓うお力がございます。お色は2色ございます。初穂料800円。

また以前中日新聞様、静岡新聞様でご紹介いただいた奉祝の大凧ですが、10月22日に中田島砂丘で揚げられるそうです。その後はお正月に再度展示予定ですのでまだご覧になられていない方はご覧いただければと思います。

© 2025 井伊谷宮公式ホームページ